新聞

教育傳媒到校

教育傳媒到校2025年10月

教育傳媒到校直擊 東華三院李潤田紀念中學 - 2025年10月

傳承智慧築理想 創科卓越展未來

東華三院李潤田紀念中學作育英才五十五載,多年來一直以學生的需要為核心,致力營造一個包容和理想的學習環境,使學校成為每位學生的第二個家。學校近年在人工智能、生涯規劃、語言教育、內地生支援等方面進行了大量積極有效的實踐,同時注重社會資源整合與教育創新。憑藉多元嶄新的教育理念,曾詠珊校長帶領學生在公開試成績穩步上揚,包括在中國語文、英國語文、數學、生物等科目考獲5級或以上佳績,開啟理想前程。

三年發展計劃 優質教育服務

今年是「三年發展計劃」的第二年,學校將教育重心聚焦於三個方面,旨在全方位提升學校教學品質與學生綜合素養。第一個關注事項是強化學生學習常規,促進合作學習並推展人工智能的應用,以提升適異性教學效能。早在兩年前,學校已開始圍繞人工智能在教學中的應用展開討論,經過兩年的籌備與探索,確保人工智能的應用能夠緊密配合學生的學習常規,切實提升學生的學習效能。

第二個關注事項是行政和教學效能的提升。曾校長深信,行政工作的高效運轉與老師教學水準的不斷提高,是學校整體發展的重要支撐。因此,學校計劃通過組織專業培訓和交流活動,推動行政工作流程優化以及教學方法創新;開展一系列優化專案,讓行政服務更貼合教學需求,讓老師在專業成長的道路上不斷進步,從而為學生提供更優質的教育服務。

第三個關注事項是深化愛國主義教育,這與教育局的宣導高度契合。過去幾年的實踐讓學校深刻認識到,以愛國主義教育為引領,能夠有效帶動學校形成正向的校風、教風和學風。與此同時,學校也十分重視學生的健康生活模式培養,將其融入日常教育教學活動中,助力學生在身心健康的基礎上全面發展。

循序漸進應用AI 提升效能、鞏固知識

在創科教育領域,學校有着長遠的規劃與深厚的積累。歷經四年發展,學校發現人工智能的應用潛力遠不止於創科領域,它在各學科教學中都有廣闊的應用空間,能夠更廣泛地服務於教學工作。為了確保AI在教學應用中的品質,學校在今年的觀課活動中,將觀察重點放在AI教學。曾校長表示:「老師若能善用AI,便能在教學的各個環節發揮其優勢。例如課前預習階段,為學生推送個性化的預習資料;課堂討論環節,快速整合學生的觀點與疑問,為課堂互動提供更豐富的素材;課後自主學習,則為學生推薦合適的學習資源,助其鞏固所學知識,拓展知識視野。」

在具體的AI系統應用上,學校主要引入了ChatGPT和DeepSeek,部分老師已能熟練運用這些系統輔助教學,並且取得良好的教學效果。同時,學校也十分注重培養學生運用AI的能力,以提升他們的自主學習能力。為此,學校在課後專門設立AI溫習室,學生放學後可在相關課室借助AI進行自主溫習或學習延伸活動。例如與AI進行對話練習,從而提升自己的英文會話能力。此外,學校還安排學生在課後利用AI開展專題式學習,激發他們課後探索知識的興趣,讓學習不再局限於課堂,同時也引導學生在家使用電腦時能更有針對性地進行學習,幫助他們養成駕馭AI、合理使用AI的良好習慣。

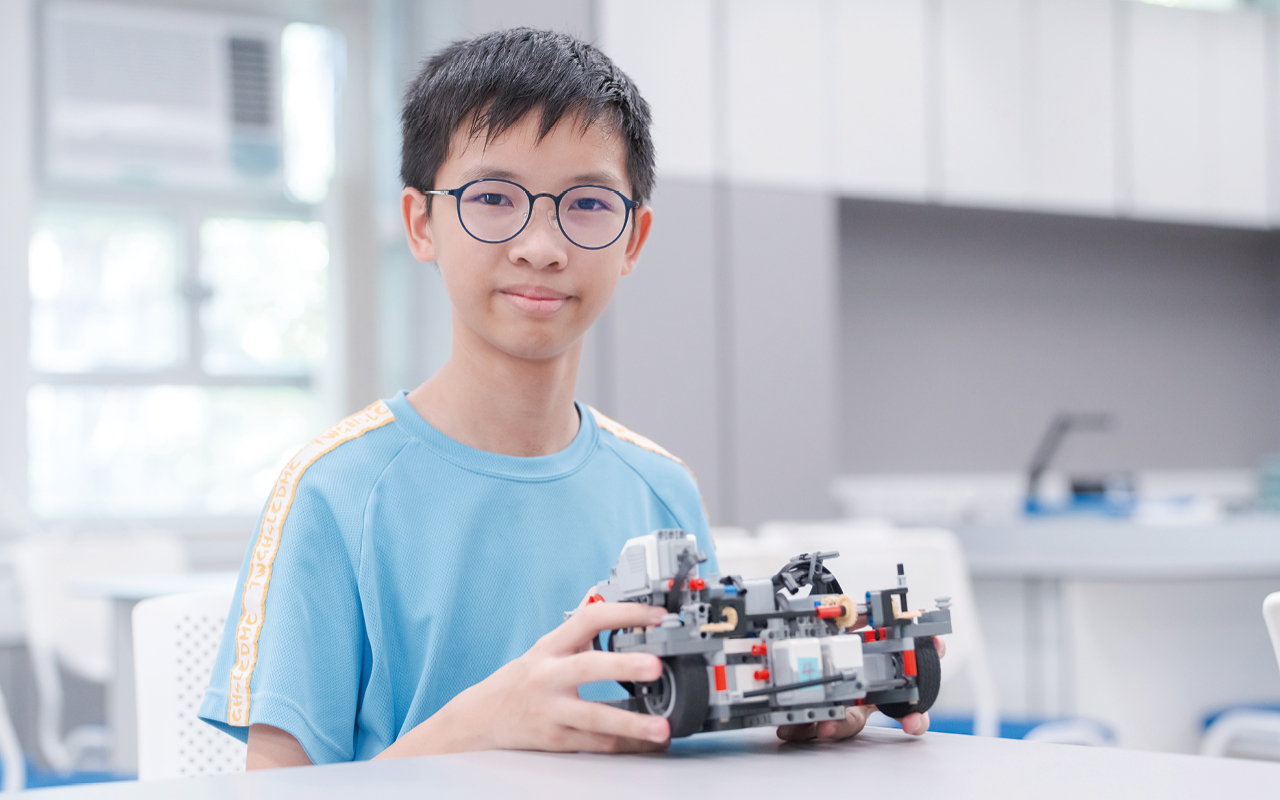

系統化STEAM教育 培養科創能力

除了人工智能教育,學校在STEAM教育領域也開展了豐富多樣的活動,涉及無人機、航空等領域,既有系統化的培訓,也有各類競賽活動。學校每年都會組織學生參加本地、大灣區乃至國外的各類STEAM相關競賽,提供廣闊的展示與交流平台。近年來,從STEAM課程到高中階段參與相關活動的學生人數持續上升,越來越多學生在這一領域找到了自己的興趣點,為他們的生涯規劃提供了更多思路。

曾校長始終認為,STEAM教育應儘早融入課堂,從初中階段就讓學生開始探索,到了高中階段,他們就能更清晰地了解自己的興趣與能力,進而設定明確的人生目標。在這一教育理念的指引下,學校在STEAM教育與學生生涯規劃結合方面取得了較為顯著的成效,成為學校教育教學中的一大亮點。

生涯規劃搭建平台 認識自我、確立目標

生涯規劃是學校教育的重要組成部分,為學生未來的發展及早做好準備。在生涯規劃教育中,學校強調「知己知彼」,所謂「知己」是讓學生清晰地認識自己的興趣愛好、能力特長。學校為學生搭建了豐富多樣的平台,幫助他們探索自我、發展能力。從中一開始,便為學生開展各類性向測試,並通過問卷調查等方式,引導學生深入思考自己在學科學習與人生發展方面的方向。學校還將價值教育融入其中,幫助學生將興趣、能力與價值觀相結合,日後能夠回饋社會。

在「知己」的基礎上,學校進一步引導學生「知彼」,即讓學生和家長充分了解各類升學資訊、職業發展動態以及相關資源。學校會及時發放大量資訊,不僅讓中一學生了解初中階段的學習與發展方向,還會提前讓他們知曉高中的學習規劃,以及後續獎學金申請、學制特點等重要內容。同時,學校積極回應政府推動的商校合作政策,與校外多個不同機構建立合作關係。以醫學領域為例,為學生提供實習機會,同時開展服務學習活動,讓學生在實踐中了解行業運作,積累相關經驗。

學校投入了大量的人力與物力,提前為學生規劃未來發展路徑。在過程中,也得到社會各界的支持,其中,陳書賢先生的捐助尤為重要。曾校長表示:「考慮到部分航空相關課程費用較高,陳書賢先生主動承擔學生參加這些課程的費用,讓更多學生有機會接觸航空領域知識。過去五年,陳書賢先生一直持續捐助我校,在他的支援下,過去三年的每個暑假,我們都會選派學生前往澳洲學習駕駛飛機。」許多學生對航空領域產生了濃厚興趣,並視為未來職業發展方向,選擇在大學攻讀工程學或應用學習中的飛機相關專業。讓陳書賢先生更加堅定了捐助的決心,也激勵學校繼續為學生搭建更多優質的生涯探索平台。

優質語言環境 培養國際化人才

學校致力於打造優質的語言學習環境,助力學生成為具備國際視野的人才。曾校長擁有數十年的英文教學經驗,還曾獲得行政長官卓越教學獎,在英文教育方面有着深厚的專業經驗,始終以提升學生學習興趣為核心,貫徹終身學習理念。學校為此積極提供豐富的實踐機會,如參加各類英文競賽、開展英文表演活動等。每當學校活動需要主持人時,都會鼓勵學生主動報名,讓他們在真實的場景中鍛鍊英語表達能力,營造良好的英語學習氛圍。

為進一步深化學生的英語交流能力,學校聘請了兩位外籍老師,其中一位來自英國,並成立了羽毛球俱樂部。學生不僅能參與羽毛球運動,還能在輕鬆愉快的氛圍中學習英語,實現運動與語言學習的有機結合,極大提升學生的參與度,實現生活化學習。此外,學校還積極開展國際交流與合作,與英國愛丁堡Trinity Academy建立夥伴學校關係。雙方定期開展互訪活動,在生活化的互動中使用英語交流,不僅提升語言能力,還拓寬國際視野。

除了建立夥伴學校關係,學校更帶領學生前往蘇格蘭探訪多所大學,提前了解國外高等教育體系,增長見識。曾校長認為,香港作為國際化大都市,在背靠祖國的同時,必須面向國際,而良好的英語能力是走向國際的重要基礎。從教學成果而言,學校英文教育成效顯著,不少學生於公開考試中考獲Level 5 或以上的優異成績,成功入讀心儀大學。

新來港支援計劃 促進學生全面發展

隨着學校教育影響力的擴大,近年吸引了不少內地生來校就讀。在招收內地生時,學校會進行嚴格考核,確保錄取的內地生具備較高的綜合素質。為了幫助內地生儘快適應香港的學習與生活,學校制定了完善的支援體系,促進學生全面發展。

在語言適應方面,學校開設粵語班,內地生可自由選擇參加。根據以往經驗,大多數內地生三個月能夠基本適應粵語聽課。同時,學校開設英文課後增援班,由外籍老師授課,還安排巴士服務,方便學生返校參加輔導。對於英文基礎較好的內地生,學校提供IELTS備考班,課程學習免費,僅需學生自行承擔考試費用。近年來,學校不少內地生在雅思考試中取得了優異成績,部分中五、中六學生甚至考到了7.5分。

除了語言支援,學校還十分關注內地生的學業適應與心理狀態。在學業上,老師會主動關心內地生的學習情況,耐心解答他們提出的疑問;在心理層面,通過組織專門的家長會(除正常家長會外,額外為內地生及家長召開一至兩次),加強學校與家長的溝通,及時了解內地生的適應情況,讓家長更放心子女在學校就讀。

南同學分享:「剛到學校註冊後,便為我們安排英文銜接班,鞏固語言基礎和適應學習模式。另外,學校的校園生活亦非常豐富,現在我參加了西樂團,可以和同學們一起演奏樂曲。」

以活動促發展 滿足不同興趣需要

在校園活動方面,學校秉持「以活動促發展」的理念,為學生搭建多元化的活動平台,涵蓋體育、藝術、制服團隊等多個領域。在體育領域,學校開展不同球類運動及中國武術訓練,增強學生身體素質,培養團隊合作精神;STEAM領域,學校成立了多個特色社團,如航空學會、AI 小組、AR/VR 小組等,並且專門新建AR/VR Hub,讓學生沉浸式感受科技魅力,提升創新思維與實踐能力;在藝術領域,學校開設了舞蹈學會,分為中國傳統舞蹈與街舞兩個方向,滿足不同學生的興趣需求。

值得一提的是,學校貫徹「一生一團隊」的理念,要求所有中一、中二學生必須參加至少一個制服團隊。目前,學校的制服團隊涵蓋多個類型,包括青年團、女童軍、男童軍等。曾校長指出:「通過制服團隊的訓練,學生不僅能培養良好的紀律性、服從意識,還能在各項活動中建立領導能力與團隊協作能力,幫助學生形成良好的行為習慣與道德品質。」

整合社會資源 推動教育創新

在教育發展過程中,學校積極整合各方資源,不斷推動教育創新,為學生提供更優質、多元的學習經歷。例如邀請各行各業的專業人士,參與學校的「真人圖書館」活動,為學生舉辦講座,詳細介紹行業特點、職業發展路徑等,引導他們思考自己的職業方向,從真實的職業案例中獲取經驗。

此外,學校還組織學生參與各類校外實踐活動,例如前往國泰城了解航空餐飲服務以及飛機工程維護等不同崗位的工作內容,進一步拓寬他們對航空領域乃至運輸行業的認知,讓他們明白學習不僅僅是書本知識的積累,更需要通過實踐體驗來深化理解。

曾校長一直以身作則,不斷突破自我,始終保持開放的心態,積極學習新知識、新方法,不斷拓寬教育視野,探索如何更好地整合外部資源為學生服務。這種勇於突破舒適區、不斷學習創新的精神,也深刻影響學校的每一位老師與學生,推動學校在教育創新的道路上不斷前行。

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)

fca8008b5dec62721dc4a0b86ed41b60.jpg)

6aae5b4685bf254a0457c80eace20f07.jpg)

646ab813f243aa321ce333f82c442b1f.jpg)

cc9dd334b0ece27e792b0f2574968f1e.jpg)

a556fc8910b9f5a6359aad9cc1d3a87e.jpg)

98a1f97f8b6be25ee9f4da70f5209e65.jpg)

e7a605ffdc5d4e455ab8755c1e9a4a05.jpg)

4204e0cf9d3e5c7a326b9f6ed4995b2e82.jpg)

4148889d990acc3e1f33d8c40ab0987050.jpg)

355f1d61759d692d861c32b33492f2b0c6f.jpg)

354ad05bf928c9caa7d653a75894119cf3e.jpg)